Не бойся звать врага врагом,

Ведь Рим падет бесславно

Коль зверя агнцем мы сочтем;

Простыми, грубыми словами

Скажи: Дракон стоит у стен.

А если спросят о цене,

В ответ пожми плечами:

Не меряй, Папа иль король,

Деньгами честь и веру

.

У. Х. Оден[1]

Возникновение современной смешанной экономики — величайшее из преобразований, которые пережили США в XX веке. Специалисты по экономической истории не могут не уделять внимания этому судьбоносному процессу. До недавних пор, однако, большинство таких попыток не выходили за переделы прямолинейного анализа. Многие, похоже, считали само собой разумеющимся, что эволюция «капиталистической» промышленно-городской экономики неизбежно порождает «разрастание» государства и усиление его вмешательства в экономические процессы. Однако в последнее время несколько ученых, исследовавших проблему «увеличения государства», выдвинули более четкие гипотезы; кое-кто из них попытался проверить свои тезисы и на историческом материале (Borcherding 1977; Meltzer, Richard 1978; Meltzer, Richard 1983; Peltzman 1980; Vatter 1979) [2]. Однако немалая часть литературы по этой тематике носит чисто «механический» характер и не слишком проясняет возникновение смешанной экономики именно как исторический процесс.

Те, кто изучают конкретные исторические события, из которых складывался этот процесс, — а не составляют «расширенные хронологии» с его упрощенным и неполным описанием — выделяют три важнейших аспекта: во-первых, речь шла не только о росте государственных расходов, налогообложения и занятости в госструктурах, но и о расширении фактических полномочий государства в принятии решений по экономическим вопросам; во-вторых, это расширение полномочий происходило в основном в периоды кризисов общенационального масштаба, особенно во время обеих мировых войн и Великой депрессии: и, в-третьих, параллельно с расширением масштабов деятельности государства происходило заметное изменение преобладающей идеологии. Специалисты по экономической истории проявляют все больше интереса к роли идеологии в формировании современной политэкономии (Olmstead, Goldberg 1975: 197–199; Vatter 1979: 306–309; North 1979: 250–251, 259; North 1981: 45–58; Davis 1980: 9, 12; Weaver 1983: 295, 296, 322), хотя рабочих гипотез по этой проблематике пока немного.

Я предлагаю рассматривать расширение полномочий государства как обусловлено-последовательный процесс — т.е. подлинную цепь взаимосвязанных исторических событий — в том смысле, что их действующие лица в каждый конкретный момент мотивировались и сдерживались собственной оценкой опасностей и потенциальных возможностей, этому моменту присущих, оценкой, которая, в свою очередь, основывалась на их понимании предшествовавших событий. Поэтому после каждого кризиса, приводившего к расширению сферы полномочий государства, реальный «возврат к норме» был маловероятен.

Эта необратимость связана не только с «твердыми отходами» — рожденными в ходе кризисов институтами (например, административными ведомствами и правовыми прецедентами), большинство из которых редко фигурирует в стандартных «единицах измерения» масштабов государства, принятых в экономической науке. Важнее другое: глубинная структура поведения уже не могла вернуться на круги своя, поскольку события в ходе кризиса формировали новое понимание и восприятие потенциальных возможностей, механизмов, опасности и пользы, связанных с действиями государства — т.е. после каждого кризиса менялся преобладающий идеологический климат. Хотя может возникнуть впечатление, что посткризисная экономика и общество вернулись в то состояние, что существовало до его начала, за этой «оболочкой» скрывается изменившаяся реальность. В умах и душах людей, переживших кризис и столкнувшихся с расширением полномочий государства,— т.е. там, где в конечном итоге формируется поведенческая реакция на будущие критические ситуации, — основополагающая структура восприятия уже стала другой.

Концепция обусловленной последовательности использовалась специалистами по экономической истории в других контекстах. Пол Дэвид, например, применял ее в своих работах о технологических изменениях. Он критикует «механистическое мировоззрение, отводящее прошлому в лучшем случае промежуточную роль в определении будущего», и подчеркивает «необратимость» исторического процесса, в ходе которого «предыдущие экономические конфигурации теряются безвозвратно» (David 1975: 11, 15). Еще раньше Йозеф Шумпетер предостерегал от совершения «статистических преступлений» — механистического «навязывания тенденций». «В отношении любого растянутого во времени исторического процесса, — отмечал он, — сама концепция исторической последовательности косвенно означает необратимые изменения в структуре экономики, которые должны воздействовать на законы любых конкретных экономических величин» (Schumpeter 1950: 72) [3].

Специалисты по экономической истории могли бы углубить понимание проблемы за счет применения этого по-настоящему динамичного подхода к изучению процесса «разрастания» государства. В настоящей статье, используя схематический анализ и аналогии с некоторыми моделями, хорошо знакомыми экономистам, я ставлю перед собой задачу показать, каким образом это можно осуществить.

Схематический взгляд на проблему

В книге «Кризис и Левиафан» (гл. 2) я показываю, что несколько постоянно используемых индексов «размера» государства говорят о наличии в XX веке «инерционного феномена»: после начала каждого серьезного кризиса государство внезапно и резко разрасталась. По завершении кризисов оно «отступало», но не к докризисному уровню и даже не к тому уровню, который был бы достигнут, если бы докризисные темпы роста «размера» государства сохранились, а не были бы изменены событиями в ходе кризиса. Таким образом, кризисы как правило порождали не только временное, но и постоянное увеличение масштабов государства — об этом говорят несколько общепринятых критериев измерения. Более того, у нас есть немало оснований полагать, как я показал в своей книге, что более содержательные единицы измерения государства, в идеале способные выявить масштаб его фактических полномочий по принятию экономических решений, также продемонстрировали бы наличие инерционного феномена. Таким образом, я просто приму в качестве аксиомы, что именно таковы были характерные особенности подлинного процесса разрастания государства в Соединенных Штатах на протяжении XX столетия [4].

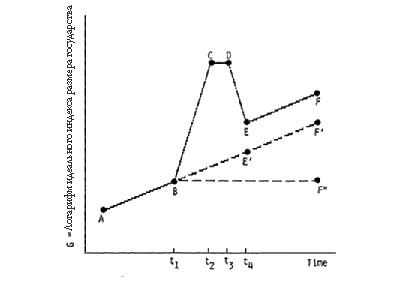

Рисунок 1. Схематическое изображение инерционного феномена

На рисунке 1 схематически представлен механизм инерционного феномена на протяжении одного законченного эпизода. (Конечно, в истории США XX столетия таких эпизодов было несколько. Однако, каждый из них можно изучать по отдельности. Хотя эмпирические детали во всех этих случаях резко различаются, и развитие событий в каждом эпизоде по нескольким важным параметрам зависело от конкретного характера предыдущих явлений, процесс, который интересует нас в данный момент, неизменно протекал одинаково, так что при экспликации модели достаточно сосредоточиться лишь на одном эпизоде). Каждый законченный эпизод состоит из пяти этапов: I — докризисное нормальное состояние (сегмент графика AB); II — расширение (сегмент BC); III — созревание (сегмент CD); IV — закрепление (сегмент DE); и V — посткризисное нормальное состояние (сегмент EF). Вертикальная ось координат на графике измеряет логарифм идеального индекса размера государства, горизонтальная — время. Таким образом, кривая времени, проходящая через точки ABCDEF, показывает динамику роста государства.

Как видно из рисунка 1, государство предположительно растет совершенно одинаковыми темпами на этапах I и V — в периоды до- и посткризисного нормального состояния; на этапе IV оно сокращается примерно с такой же скоростью, как растет на этапе II; и его размер совершенно не меняется на этапе III, в период созревания. Ни одно из этих предположений не носит критически важного характера, и с эмпирической точки зрения все они могут быть оспорены. Мы приняли их лишь для простоты и наглядности, и они могут быть скорректированы, как читатель сочтет нужным.

Все, на чем я настаиваю в рамках своего аналитического воспроизведения инерционного феномена, — это (1), что точка C находится намного выше точки B, т.е. происходит внезапное резкое увеличение реальных размеров государства; (2) что точка E находится намного ниже точки D, т.е. «отступление» тоже наблюдается; (3) что точка E находится выше соответствующей гипотетической точки E’, которая была бы достигнута за период времени t4, если бы между t1 и t4 государство продолжало расти докризисными темпами, т.е. «отступление» носит неполный характер; и (4) на этапе посткризисного нормального состояния темпы роста государства достаточно велики, чтобы точка F находилась выше соответствующей гипотетической точки F’ в течение неопределенно долгого времени (можно предположить — до начала следующего кризиса). Это последнее предположение имеет критически важное значение, поскольку в противном случае F могла бы сойтись с F’, и тогда весь процесс (кризисный и посткризисный этап) можно было бы охарактеризовать как преходящее событие — в том смысле, что подлинные размеры государства в конечном итоге оказались бы такими же, как если бы кризиса вообще не было.

Описываемый нами инерционный феномен не означает, что разрастание государства происходит только в периоды кризисов. Мы предполагаем, что на этапе докризисного нормального состояния государство также демонстрирует позитивные темпы роста. Это не только приводит к заметному разрастанию государства на протяжении стадии I; вероятно, в отсутствие кризиса этот процесс продолжал бы увеличивать его масштабы, как это показывает гипотетический сегмент BE’F’ на рисунке 1. Как отмечает Эдвард Герман и признают многие другие ученые, тенденция к увеличению государства, «наблюдающаяся в течение многих десятилетий и во многих странах, несомненно представляет собой результат действия неких основополагающих общественных сил и требований основных групповых интересов» (Herman 1981: 299, 300) [5]. Сам по себе феномен кризисов не опровергает ни одного из вариантов гипотезы о том, что рост государства порождается некими постоянно действующими силами. Представленная здесь концепция не носит монокаузального характера.

Можно, однако, предположить, что кризисы не только приводят к необратимому увеличению подлинных размеров государства свыше того уровня, что мог бы быть достигнут исключительно за счет постоянно действующих факторов. Можно также утверждать, что кризисы влияют на действие этих постоянных факторов. В конце концов различие между временно и постоянно действующими силами носит скорее аналитический, чем сущностный характер; речь идет о категоризации каузальных факторов с точки зрения длительности их действия, а не характера их самих или способов их функционирования. Можно представить себе, что если бы кризисы не разрушали некоторые из препятствий на пути неуклонного роста государства, постоянно действующие силы могли бы в какой-то момент утратить способность поддерживать увеличение его подлинных размеров. Так, некоторые ученые утверждают, что высокий уровень налогов, существовавший во время мировых войн, «подготавливал» граждан к гигантским поборам, необходимым для финансирования разрастания «социального государства» после 1945 года (Bennett, Johnson 1980: 70–72; Dye 1975: 197–199; Piven, Cloward 1982: 133). В рамках подобного сценария гипотетическая траектория роста в отсутствие кризиса вполне возможно совпадала бы на рисунке 1 не с BE’F’, а с BF”. Возможно, кризисы необходимы для поддержания жизнеспособности процесса постоянного, как косвенно допускают многие аналитики, роста государства.

Независимо от того, считаем ли мы, что кризисы играют последнюю, весьма важную, или первую, не столь мощную, но все равно значительную, роль, любой анализ инерционного феномена должен давать ответ на два вопроса. Во-первых, почему государство так внезапно и резко увеличивается на этапе II, особенно если кризис принимает форму мобилизации ресурсов для ведения войны? Мало кто из исследователей всерьез рассматривал этот вопрос; большинство просто предполагает, что в таких условиях государство должно быстро расти. При этом, полагают они, государство должно не только выполнять свои традиционные функции, такие как оборона страны, в больших масштабах, но и — и это куда важнее — что оно должно расширять сферу своих фактических полномочий, например, заменяя в какой-то степени рыночную экономику командной. Есть, однако, основания полагать, что это предположение неверно. Тщательное изучение данного вопроса позволяет не только пролить свет на действие инерционного феномена: оно проясняет и сам характер государства в условиях современной представительной демократии. А вот второй вопрос: почему «отступление» на этапе IV носит лишь частичный характер? Изучение этого вопроса также может многое сказать о характере современной политэкономии и, конкретнее, о воздействии изменений в идеологической сфере на разрастание подлинных размеров государства.

Почему возникает этап II? Гипотеза о скрытых издержках

С чем связано возникновение этапа II — «расширительной» стадии инерционного феномена? Некоторым читателям — тем, кто считает быстрое разрастание государства неизбежным следствием любых масштабных социальных кризисов, — ответ на этот вопрос, возможно, не слишком интересен, однако он является важнейшим элементом моей аргументации в настоящей статье. Чтобы понять, почему, определим, что именно я стараюсь выяснить: так мы избежим путаницы с проблемами, действительно не требующими специального объяснения.

Дело в том, что я во всех случаях провожу различие между Большим Государством (с большой буквы) с точки зрения масштаба его фактических полномочий по принятию решений в экономике, и большим государством (с маленькой буквы) с точки зрения объема ресурсов, которые оно выделяет на осуществление ограниченных функций, традиционно государству присущих. Инерционный феномен, который мы в данном случае анализируем, связан с «подлинным» разрастанием государства — т.е. первым из перечисленных вариантов. Очевидно, мобилизуясь для ведения большой войны, государство должно при осуществлении одной из своих традиционных функций — обороны страны — направлять на эти цели гораздо больше ресурсов, чем в мирное время. Но для решения этих задач оно не обязано расширять сферу своих фактических полномочий по принятию решений экономического характера. Предположительно государство еще в мирное время предпринимает определенные меры в плане налогообложения, расходов и занятости для поддержания оборонной составляющей. И уж по крайней мере оно изначально обладает необходимыми для этого полномочиями. Война требует от него лишь наращивать объемы традиционной функциональной и налогово-финансовой деятельности. Это порождает лишь рост большого государства, но не Большого Государства [6].

Если, однако, военная мобилизация государства предусматривает не только наращивание объема традиционных функций, но и расширение сферы фактических полномочий по принятию решений экономического характера — например, призыв необходимых ему работников на военную службу вместо найма на обычных условиях, или юридическое закрепление за собой использования тех или иных сырьевых ресурсов вместо их закупки их на рынке — мы имеем дело с разрастанием Большого Государства. Технически в увеличении подлинного размера государства в условиях кризиса нет необходимости — даже если кризис связан с участием в крупном военном конфликте. Экономическая необходимость в подобных действиях также возникает не всегда. В XX веке, конечно, кризисы действительно приводили к возникновению Большого Государства. Но это было обусловлено в первую очередь политическими, а не техническими или экономическими причинами — хотя экономические соображения самым существенным образом влияют на принятие соответствующих политических решений.

Развивая свою аргументацию, я должен высказать одно предположение относительно характера американской политической системы, несомненно идущее вразрез с популярными мифами и большинством теоретических концепций в сфере политологического анализа: на мой взгляд, в выработке своего политического курса американское государство обладает значительной степенью самостоятельности. Альтернативный — и более распространенный — тезис состоит в том, что государство представляет и находится под воздействием разнообразных, «взвешенных с точки зрения влияния» векторов интересов, находящихся за его пределами. В зависимости от конкретной политической модели, принятой за основу, предполагается, что действия государства отражают стремления большинства электората, или медианного избирателя, или только организованных групп давления, или только «большого бизнеса» и т.д. и т.п. Однако в рамках всех этих моделей исключается возможность того, что государственные чиновники обладают собственными интересами и действуют исходя из них — причем эти интересы вовсе не обязательно представляют какие-либо негосударственные группы или идут в русле их воли.

Предположение о том, что государство обладает значительной степенью самостоятельности, не означает, что чиновники просто делают все, что им заблагорассудится. Их действия обставлены множеством ограничений, характер которых уже во многом раскрыла традиционная политология. Не следует также считать, что мое предположение по определению несет в себе некие конспирологические и негативные коннотации. В своих действиях государственные чиновники могу руководствоваться как благороднейшими, так и самыми низменными мотивами. Конечно, было бы наивным полагать, что в их расчетах полностью отсутствуют эгоистические интересы, но не стоит — да, наверно, и нельзя — утверждать, будто они руководствуются исключительно такими интересами, материальными или политическими. Некоторые государственные чиновники действуют в соответствии со своими (идеологически детерминированными, конечно) представлениями об «общественных интересах» (Kalt, Zupan 1984). Это, однако, не отменяет тезиса об их самостоятельности, если эти представления расходятся с взглядами заинтересованных сторон, находящихся вне сферы государства.

Одним словом, если воспользоваться определением Эрика Нордлингера, разработавшего детальную модель самостоятельности государства, я предполагаю, что «деятельность чиновников характеризуется как минимум не меньшим самостоятельным воздействием на политические процессы в демократическом государстве, и не менее важна с точки зрения ее анализа, чем действия любых (или всех) негосударственных акторов. Демократическое государство обладает постоянной, хотя, конечно, неполной, самостоятельностью в том, что касается воплощения его преференций в практические действия, причем эта самостоятельность относится и к тем случаям, когда они расходятся с предпочтениями общества» (Nordlinger 1981: 8) [7].

Кроме того, уровень самостоятельности государства варьируется в зависимости от конкретной ситуации в обществе. Наивысшей степени эта самостоятельность достигает в периоды кризисов. Как отмечает Нордлингер, «в некоторые кризисные периоды... уважение к предпочтениям государства приобретает преобладающее значение» (Ibid., 76). В обстоятельствах, которые большая часть общества согласна считать «чрезвычайной ситуацией общенационального масштаба», особенно в ходе войны или в условиях, уподобляемых военным на основании их характера или серьезности (например, во время Великой депрессии), американцы в XX веке и ожидали, и требовали от государства, чтобы оно «приняло меры», и без промедления (Brown 1983: 21, 28; Edelman 1964: 78–83; Dye, Zeigler 1981: 283–284, 296, 313; Shultz, Dam 1977: 2, 155, 205; Leuchtenburg 1964).

Мало кто за пределами государства обладает достаточной информацией, чтобы четко оценить конкретный характер возникшей критической ситуации или сформулировать практические планы по ее разрешению. Поэтому граждане зачастую одновременно требуют от государства (a) действовать активнее, и (б) меньше тратить время на анализ, консультации с общественными силами, обсуждение альтернативных вариантов и, в целом, на «предусмотренные процедуры» в рамках политического процесса и деятельности правительства. В 1932 году, за год до судьбоносного «взрыва» — пакета законодательных актов, заложивших основу Нового курса, принятых в первые сто дней президентства Рузвельта — Феликс Франкфуртер (Frankfurter) сетовал: «второпях стряпается... одна мера за другой... Они преподносятся как экстренные шаги, и любые призывы к анализу, детальному обсуждению, изучению альтернатив расцениваются как обструкция или доктринерство, или и то и другое сразу» (цит. по: Gerber 1983: 267, 268). Привлечение к процессу принятия решений людей, не входящих в госструктуры, требует времени, а время в период кризиса имеет громадное значение. Поэтому власти обладают большей свободой действовать в соответствии с собственными (возможно отличающимися от общественных) предпочтениями. И этой свободой они, естественно, пользуются.

Одно дело, однако, когда государственные чиновники в одностороннем порядке принимают решения о способах действий, и совсем другое — когда для реализации этих решений необходимо согласие или жертвы со стороны общественности, которая, осознав, что именно делается, может запротестовать. Политика по самой своей природе предусматривает издержки. Ложатся они в основном на людей, не входящих в госаппарат — и зачастую тяжелым бременем. Так, от многих из тех, кого мобилизуют в армию, наверняка не укроется тот факт, что войны почему-то не принимают форму дуэли между главами враждующих государств. Осознают они и то, что денежное довольствие у солдат низкое, что военное ремесло, которым они занимаются не по собственной воле, сопряжено с высокими рисками, а особая юрисдикция, под которую они подпадают в качестве военных, зачастую не обеспечивает защиты прав, которые «на гражданке» считаются само собой разумеющимися. Конечно, в моменты кризиса в армию не призывают все население поголовно. Однако меры, принимаемые государством в чрезвычайной ситуации, зачастую чреваты значительными материальными или иными издержками для всех или большинства граждан.

Готовность граждан мириться с такими издержками, необходимыми для осуществления тех или иных политических шагов, снижается по мере того, как повышается объем этих издержек. Подобная обратная связь — лишь побочное следствие выведенного экономистами «закона спроса». Даже самая популярная в народе (на первом этапе) война теряет поддержку по мере роста потерь, налогов и перенацеливания на военные нужды все большей доли ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг гражданского назначения. Правительства осознают, что терпение граждан небеспредельно. И чрезмерно испытывать его — значит подвергнуть риску не только успех того или иного политического курса, но и существование самого правительства.

Но, очевидно, граждане реагируют на издержки, которые они несут, только в том случае, если они о них знают. Возможность установить различие между реальными и известными общественности издержками создает у правительств, проводящих в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба политику, сопряженную с большими расходами, неодолимый соблазн. Ни какие издержки — кроме, наверно, людских потерь — не поддаются подсчету так легко, как издержки материальные. Их не просто может подсчитать каждый индивид (например, когда речь идет о сумме налогов, которые он платит за год); нетрудно вычислить и их совокупный объем в масштабах общества в целом (например, сумму налоговых поступлений в казну за данный год). Поэтому любое государство, проводящее политику, связанную с резким увеличением издержек, старается изобрести способы, позволяющие преобразовать материальные издержки в нематериальные. Подобная замена может притупить у людей осознание масштаба жертв, на которые им приходится идти, а значит, и ослабить их протесты.

Так, Мюррей Вейденбаум отмечает, что в период Нового курса и Второй мировой войны федеральное правительство стало решать с помощью закупочной политики еще и дополнительные социально-экономические задачи — эта практика на многие десятилетия пережила породившие ее чрезвычайные обстоятельства. Он, в частности, указывает: «преимущество» (для кого? — Р.Х.) подобных действий состоит в том, что они не требуют «дополнительных прямых ассигнований из госбюджета», а потому «ограничения в сфере закупок выглядят так, будто они не сопряжены с издержками». Что же касается «недостатков» (опять же, с чьей точки зрения? — Р.Х.), то они «носят косвенный характер и привлекают меньше внимания» (Weidenbaum 1981: 176, 177).

В научной литературе о государственных финансах существует понятие «фискальная иллюзия» (Alt 1983: 183, 208–210; Alt, Chrystal 1983: 194). Как отмечает Нордлингер, оно «косвенно означает, что государственные чиновники иногда предпочитают тратить больше денег, чем электорат в целом, что они зачастую увеличивают общую сумму поступлений в казну за счет косвенных форм налогообложения с тем, чтобы "скрыть" часть издержек, которые несут избиратели, и что тем самым они преобразуют собственные преференции в государственную политику» (Nordlinger 1981: 57). Таким образом в условиях представительной демократии государство может получить в свое распоряжение больше ресурсов, чем это было бы в идеальной ситуации, когда граждане полностью информированы о происходящем. Тем не менее, фискальная иллюзия — в той степени, в какой она обеспечивается лишь такими известными методами, как вычет подоходного налога из зарплаты или переход доходов граждан из-за инфляции в категории, облагаемые по более высокой ставке, — порождает лишь рост большого государства, но не обязательно прокладывает путь к возникновению Большого Государства.

Другой способ сокрытия издержек — замена рыночной экономики командной — действительно ведет к возникновению Большого Государства (Frey 1978: 30, 109, 117, 120). Экономисты детально проанализировали этот вариант феномена скрытых издержек на примере призыва на военную службу (Oi 1967; Anderson 1982). Аналогичные выводы можно сделать и по всему спектру ухищрений, на которые идет государство, чтобы обеспечить ресурсы для выполнения собственных задач, но не приобретать их на свободном рынке.

Во многих случаях такое сокрытие издержек проходит незамеченным, поскольку государство все же осуществляет выплаты гражданам — якобы взамен на получаемые от них ресурсы. В конце концов, какие-то деньги платят даже призывникам. Но когда государство вводит контроль над ценами или иным способом деформирует рыночные механизмы — например, в приоритетном порядке выделяя дефицитные ресурсы определенным отраслям народного хозяйства — расценки, по которым осуществляются подобные трансакции, не отражают всех издержек, связанных с неиспользованными возможностями в отношении соответствующих товаров и услуг. По крайней мере какую-то часть того, что государство приобретает, оно получает не по полной рыночной цене. Косвенным результатом этого становятся скрытые издержки неизвестного и неясного масштаба, которые несут пользователи ресурсов или поставщики в каких-то секторах экономики. (Эти издержки не следует путать с «мертвым грузом» — издержками, связанными с «неэффективным» распределением ресурсов, вызванным адаптацией экономики к искаженной структуре относительных цен. Само наличие таких издержек могут оценить только ученые-экономисты) [8].

Но как быть с аргументом о том, что у государства просто нет иного выхода кроме замены — по крайней мере частичной — рыночной (раскрывающей издержки) экономики командной (издержки скрывающей)? Часто утверждается, что в условиях кризиса рыночная экономика не позволяет добиваться нужных целей — особенно если этот кризис связан с масштабнейшей мобилизацией общества в ходе войны. Рыночный механизм, полагают сторонники этой точки зрения, работает слишком медленно, а когда на кону само существование страны, необходимо, чтобы ее мобилизация осуществлялась как можно быстрее. Кроме того, рынок не приемлет риски, связанные с перестройкой или иным перераспределением основных фондов на военные нужды, и к тому же на неопределенный срок. Наконец, он не способен аккумулировать гигантские суммы, которые могут потребоваться для определенных военно-промышленных проектов. По всем этим причинам, как утверждается, у государства в моменты кризисов нет какой-либо альтернативы вытеснению рыночных отношений. В условиях свободно функционирующей рыночной экономики за счет сочетания денежного налогообложения и расходов необходимые задачи по преодолению кризиса выполнить попросту невозможно. «Для мобилизации всех ресурсов страны на военные нужды... как считалось и утверждалось, рынок, даже дополненный регулированием, не подходит. Необходимо было создать административную систему с объединяющими, плановыми, и руководящими функциями...» (Hawley 1981: 98).

Если этот аргумент справедлив, то он несет совсем не тот смысл, что вкладывают в него авторы. Отметим для начала, что все цели, ради которых государство вводит командно-административную систему, действительно достигаются: т.е. труд, управленческие ресурсы, капитал и сырье действительно используются для производства товаров и услуг, входящих в «список покупок» правительства. Тот факт, что это делается, говорит о том, что это возможно. Чисто технические ограничения проблемой не являются.

И здесь возникает уместный вопрос: возможно ли убедить граждан — владельцев ресурсов поставлять последние государству для его целей без принуждения или вмешательства в ценовой механизм? Однозначно ответить на него нельзя. Одно можно сказать с уверенностью: издержки, связанные с государственной политикой, действительно возникают, и в полном объеме. Никакие трюки с дефицитным или инфляционным финансированием, никакие фискальные манипуляции не способны изменить того факта, что возможности, упущенные обществом из-за того, что реальные ресурсы перенацеливаются с производства «масла» на производство «пушек» или иной продукции, которой отдает предпочтение государство, представляют собой подлинные, непосредственные, неустранимые издержки. Можно, однако, предположить: если бы государство попыталось компенсировать эти издержки в виде достаточных по объему материальных выплат всем солдатам, инвесторам и владельцам сырья, требуемые для этого суммы превысили бы максимально возможную облагаемую налогами долю национального дохода, т.е. не оставили бы населению средств к существованию. В этом случае никакие практические способы извлечения госдоходов не позволили бы властям получить средства, необходимые для закупки того, что им нужно, на свободном рынке, где платить надо не только за сами товары и услуги, но и за скорость перераспределения ресурсов, а также за все сопряженные с этим риски (Alchian, Allen 1972: 265–268; Hicks 1946: 125, 126, 143). Таким образом, остается сделать вывод: возможно, государство сумело бы приобрести товары и услуги из своего чрезвычайного списка за счет налоговых поступлений (и тогда рушится вся аргументация относительно необходимости командной системы в условиях кризиса), а возможно и не сумело бы.

Но в чем смысл утверждения, что государство не может за счет налогов приобрести все, что оно считает нужным для проведения своей политики? Это с достаточной очевидностью говорит о том, что государство ценит свою политику больше, чем интересы граждан, что оно попросту принудительным путем отбирает у них больше, чем они готовы добровольно предоставить ему по рыночным ценам. Возможные причины, по которым государству удается эта принудительная конфискация, выглядят так: (1) из-за его монополии на масштабное применение силы граждане не в силах оказать сопротивление подобным шагам (в обществе с дееспособными демократическими институтами такой вариант представляется не слишком правдоподобным); (2) издержки распределяются таким образом, что основное бремя ложится на политически слабые группы населения (такое возможно даже в условиях демократии, хотя и влечет за собой значительные административные издержки); и (3) издержки достаточно умело скрываются, чтобы политически влиятельные граждане не могли осознать их реального масштаба даже в том случае, когда им приходится нести немалую часть этого бремени. Мне именно третий вариант представляется наиболее вероятным. Иными словами, сокрытие подлинных издержек, связанных с действиями государства в период кризиса, представляется наиболее достоверной гипотезой, позволяющей объяснить, почему при демократическом строе рыночная экономика в условиях чрезвычайной ситуации общенационального масштаба заменяется командной системой.

Подводя итоги, отметим: гипотеза заключается в том, что современное демократическое государство расширяет сферу своих фактических полномочий в процессе принятия решений экономического характера в условиях кризиса, поскольку большинство людей требует от него «принятия мер», и ее альтернативный вариант (опора исключительно на денежные фискальные и рыночные механизмы) настолько четко выявляет издержки политики государства, что это ставит под угрозу целесообразность как самой этой политики, так и отчасти самостоятельных правящих режимов. С этим и связано существование этапа II инерционного феномена. Он во многом является следствием недостаточной информированности граждан и понимания ими происходящего — а также использования идеологии для заполнения этого вакуума. Конечно, со временем людям становятся известны подлинные издержки государственной политики. Почему же тогда результаты этих инициатив государства не устраняются полностью? Почему, если вернуться к нашему графику, этап IV — посткризисное «отступление» — остается незавершенным?

Что происходит на этапе IV? Гипотеза о (частичном) изменении идеологии

Почему подлинный размер государства не снижается до уровня тренда, когда кризис проходит? Многие ученые, занимавшиеся этим вопросом, строили свои ответы на основе политических процессов, происходящих с участием госаппарата, его частных «клиентов» и связанных с ними политиков. Так, Фрэнсис Рурк подводит итог короткой фразой: «у бюрократических служб появляется свой "электорат", препятствующий их ликвидации» (Rourke 1976: 30). Брюс Портер выдвинул такую гипотезу: после кризисов, связанных с войной, «рост госаппарата закрепляется... поскольку Конгрессу не хватает политической воли для глубокого сокращения бюрократии в отсутствие острой необходимости таких мер» (Porter 1980: 68). Джек Хиршлейфер полагает: «Войны и кризисы в оборонной сфере, требующие гигантских бюджетных расходов, оставляют после себя массу должностных лиц, обладающих достаточным политическим влиянием, чтобы сопротивляться сокращению бюджета после окончания кризиса» (Hirshleifer 1976: 486). Фридрих Хайек подчеркивал: укоренившиеся бюрократические структуры занимают стратегически выгодные позиции, поскольку из-за квазимонополии на специальные знания, необходимые, чтобы оценить по принципу «стоимость/эффективность» программ, которыми они руководят, им нетрудно придумать убедительные аргументы в пользу их продолжения (Hayek 1972: 290, 291). Эта истина известна любому «эксперту». Во всех своих вариантах данная гипотеза предполагает, что создать бюрократическую структуру легче, чем ликвидировать: таким образом, бюро, бюрократы и количество правил, которые они изобретают, со временем демонстрируют инерционный феномен (Friedman, Friedman 1984: 42, 115; Weaver 1978; Mitnick 1980: 206–214).

Эта гипотеза, несомненно, заслуживает внимания, и ученые собрали немало данных, вписывающихся в ее русло (Rourke 1976; McKenzie, Tullock 1975: 204–207). И все же она неспособна полностью объяснить незавершенность посткризисного «отступления». Разрастание Большого Государства далеко не ограничивается простым расширением аппарата и объема выпускаемых им норм регулирования. Он также включает, к примеру, существенные сдвиги в юридическом толковании прав и обязанностей частных лиц и государства, прописанных в конституции (Murphy 1972; Siegan 1980), и радикальные изменения в сфере прямых законодательных ограничений, накладываемых на хозяйствующие субъекты Конгрессом. Гипотеза укоренения госструктур и их «клиентской базы» не учитывает эти и другие аспекты рассматриваемого феномена.

Более того, порой эта гипотеза начинает граничить с сомнительной конспирологической теорией. Получается, что бюрократические структуры и их (относительно немногочисленные, но кровно в них заинтересованные) клиенты извлекают значительные выгоды для себя, навязывая издержки (незначительные на индивидуальном уровне) куда более многочисленной группе налогоплательщиков или лиц, несущих их косвенно (например, тем, кому закрывается доступ к определенной коммерческой или профессиональной деятельности, а также потребителям, переплачивающим за товары, высокие цены на которые поддерживаются искусственно). Очевидно, те, кто страдают от этого, либо не знают, что несут указанные издержки, либо считают их слишком незначительными, чтобы предпринимать какие-то политические действия, способные снять с них это бремя. В отсутствие организованных политических действий против подобных методов бюрократии, последняя либо сохраняет, либо даже увеличивает масштабы своей деятельности.

Несомненно, такие ситуации возникают — и часто. И в экономическом плане они обусловлены железной логикой. Тем не менее, как я подробно демонстрирую в своей книге (гл. 4 об идеологии), экономическая логика в ее традиционном понимании не является достаточной основой для объяснения политического поведения. Так, существует вероятность, что «предприниматель от политики» (см.: Hardin 1982: 35–37) способен сделать карьеру, привлекая внимание к подобным «махинациям» групповых интересов (достаточно вспомнить сенатора Уильяма Проксмайра [Proxmire] и его премии «Золотое руно», вручавшиеся структурам, впустую тратившим деньги налогоплательщиков). Большое «шило» в государственном «мешке» не утаишь. Если известно, что государственные средства потоком льются в карманы узкой группы лиц, но никто этому не пытается помешать, пусть даже осведомлены об этом только представители политических кругов, это можно правдоподобно объяснить исключительно тем, что никто не считает данный вопрос достаточно многообещающим с политической точки зрения. Разоблачение групповых интересов, наживающихся на налогоплательщиках, во многих случаях не приносит никаких или почти никаких политических дивидендов его инициатору.

Одна из причин равнодушия общественности к подобным разоблачениям, возможно, состоит в том, что большинство людей одобряет политику государства, или не выступает против нее активно, даже несмотря на ее сомнительные или негативные (но как правило незначительные) последствия для них на индивидуальном уровне. То, что подметил Виктор Фукс в отношении государственной политики в сфере здравоохранения, вполне относится и к ряду других направлений: «Постоянные утверждения, что та или иная норма регулирования или субсидия нерациональна и неэффективна, зачастую не находят отклика просто потому, что большинство населения смотрит на эти вещи по-иному» (Fuchs 1979: 16). Говоря о налоговой реформе, Джордж Шульц и Кеннет Дэм отмечали: различные группы поддержки «обыгрывают недовольство, вызванное крушением этих [укоренившихся] ожиданий». Таким образом, подобные группы «действуют эффективнее, борясь с ликвидацией своих налоговых преференций, чем даже тогда, когда они их добивались» (Shultz, Dam 1977: 51, 52). Существует вероятность, что люди не станут возражать, по крайней мере активно и решительно, против чего-либо, чем государство занимается традиционно, в том числе и против существования соответствующих бюрократических структур и их «клиентелы», получающей от этого выгоду. Их позиция может выглядеть так: да ладно, мы все, в том числе и я, сегодня получаем от государства больше, чем раньше, и эти люди тоже заслуживают своей «доли» [9].

Поскольку эта идеологическая позиция «терпимости» или «вульгарного равенства» предполагает более благосклонное отношение к уже осуществляемым, а не предлагаемым действиям государства, и поскольку, как мы отмечали выше, кризисы дают толчок многочисленным новым инициативам государства, возможно, существует некая связь между кризисами и изменением в преобладающих идеологических представлениях о том, чем государству следует заниматься в экономике.

Многие ученые в общей форме отмечают наличие такой связи. По мнению Нордлингера, прошлые кризисы «влияют на представления нынешнего поколения», включая и государственных чиновников (Nordlinger 1981: 38). Томас Дай и Хармон Зиглер считают, что Великая депрессия «поколебала веру элит и остального населения в идеалы старого порядка» и «существенным образом подействовала на мышление американских правящих элит... Личные философские принципы Рузвельта — "положение обязывает", т.е. элиты несут ответственность за благосостояние масс — вскоре превратилось в преобладающий этический постулат нового либерального истэблишмента... [Отчасти это было связано] с умением самого Рузвельта мобилизовать общественное мнение как в кругах элиты, так и в основной массе населения» (Dye, Zeigler 1981: 98, 99, 101, 102). Дай также высказывает мысль о том, что войны «приучают граждан терпимо относиться к расширению деятельности государства и потому после войны эта деятельность сохраняется на более высоком уровне, чем до нее» (Dye 1975: 199). Манкур Олсон также полагает: «Депрессия в межвоенные годы, Вторая мировая война и другие события привели к глубоким идеологическим сдвигам, способствовавшим расширению сферы деятельности государства...» (Olson 1982: 71). Лоуренс Браун (Brown 1983: 58) утверждает: «"большое государство" теперь стало непреложным фактом нашей жизни, баталии вокруг утверждения "государства всеобщего благосостояния" в основном завершились... Послевоенные поколения, выросшие в условиях "большого государства", принимают его существование как данность и не могут без него обойтись». Эти утверждения, конечно, относятся не только к сдвигам в идеологии как таковой, но и к изменениям в представлениях, верованиях, идеалах, мышлении, философии, этике, взглядах, уровне толерантности, правде жизни и вещах, воспринимаемых как аксиома. Тем не менее, все они касаются того, что я называю идеологическими изменениями. Все авторы согласны, что серьезные кризисы в американской истории XX столетия каким-то образом приводили к изменениям в идеологии, а те, в свою очередь, тем или иным путем способствовали постоянному разрастанию государства.

Вопрос о механизме этих идеологических изменений — с точки зрения благожелательного или терпимого отношения к расширению фактических полномочий государства в вопросах принятия решений экономического характера — несомненно заслуживает изучения. Один из возможных подходов к этой проблеме — анализ многочисленных, но до сих пор остающихся без внимания параллелей между теорией идеологических и технологических изменений [10].

И технологии, и идеология связаны со знанием. Первые относятся к достаточно «твердым» представлениям, а вторая занимает промежуточную зону между «твердым» знанием, например, физикой, и такими «мягкими» верованиями, как религия и метафизика. И то и другое, однако, относится к представлениям о том, как устроен мир, в определенной сфере познания. Обе эти формы восприятия обладают гигантским практическим эффектом: первая определяет методы производства, а вторая – социально-политическую систему и деятельность. Обе эти формы как правило не наблюдаются напрямую: при любой проверке их влияния они скорее всего будут выглядеть как «остаточные явления». В результате производственные усовершенствования, которые нельзя напрямую привязать к росту конкретных инвестиций, приписываются технологическим изменениям (Nadiri 1970); изменения в политическом поведении, необъяснимые видимыми сдвигами в политических интересах (в узком понимании этого слова), приписываются изменениям идеологическим (North 1978: 973; Kalt, Zupan 1984). В обоих случаях можно выявить определенные формы количественных данных, придающих правдоподобность тезису о том, что технологии и идеология действительно изменились, а потому мы не просто пытаемся как-то затушевать отсутствие знаний об этих процессах. Технологические изменения проявляются в новаторских формулах, чертежах, диаграммах и др.; идеологические — в иной риторике, ценностях и символах влиятельных лидеров общественного мнения, как я демонстрирую в своей уже упоминавшейся книге (гл. 3).

Как и любыми формами знания, технологиями и идеологией надо овладевать. Для этого можно воспользоваться «кладовыми» накопленной информации — учебниками или «священными текстами», в зависимости от темы — или собственным опытом. Технологии рождаются во многом благодаря производственному опыту, а идеология — благодаря опыту социально-экономическому и политическому. Резкие сдвиги в представлениях о технологиях и идеологии, вероятнее всего, отражают знание, полученное в результате каких-то экстраординарных событий: важнейших экспериментов, рукотворных или естественных, в случае с техникой, или кризисов общества и реакции на них в случае с идеологией. В обеих этих сферах знания есть свои великие первопроходцы — Утини, Эдисон и Форд в мире техники, Смит, Маркс и Кейнс в идеологии — возглавляющие путь к радикальному пересмотру существовавших ранее представлений и вытекающей из них практики.

В целом технологические и идеологические изменения развиваются по эволюционному принципу. В каждый конкретный момент времени происходит «соревнование» нескольких альтернативных моделей представлений и их практических следствий: использование переменного или постоянного тока для передачи электроэнергии, свободный рынок или коллективизм и планирование в плане организации экономики. Некоторые комплексы представлений / практики оказываются нежизнеспособными. Экономические или технические условия могут дать переменному току преимущество перед постоянным, демографические или структурно-социальные условия могут дать коллективизму преимущество перед рынком. Но направление, в котором процесс эволюции продвигает комплексы представлений и практики, имеет определенный элемент предопределенности.

Можно предположить, что в обоих случаях движение систем представлений носит обусловленный характер. Если в экономике используются методы производства с высокой капиталоемкостью, практический опыт скорее всего будет двигать технический прогресс в направлении совершенствования капиталоемких технологий. Эта тенденция задает системе определенное направление — хотя, конечно, любой процесс познания всегда подвержен экзогенным или случайным шоковым воздействиям (Popper 1964) и не всегда приводит к единственному предопределенному результату (Heiner 1983). Если, к примеру, относительные цены меняются таким образом, что стоимость рабочей силы повышается по отношению к капиталу, производители будут заменять методы с высокими трудозатратами методами с высокой капиталоемкостью. Однако опыт работы с новыми, более капиталоемкими технологиями ведет к открытиям, позволяющим именно этим технологиям работать эффективнее. Такие открытия еще больше увеличивают преимущества капиталоемких методов и тем самым способствуют еще более широкому внедрению именно таких технологий (David 1975: 60–68; Nadiri 1970: 1148).

Возможно, идеологические изменения отличаются таким же «самоподкрепляющим» характером. Представим, к примеру, что глубокий социальный кризис ведет к замене рыночных механизмов административно-командными инструментами. Опыт работы в этом новом режиме породит знание нескольких разновидностей. До определенной степени чиновники и другие представители власти будут совершенствовать инструменты командной экономики: новые информационные системы, правила периодического переноса затрат, процедуры разрешения межведомственных конфликтов, ликвидации нестыковок в генеральных планах и др. Благодаря этим улучшениям государственный контроль уже не кажется столь несносным тем, кто им недоволен. В то же время накопление знаний о путях совершенствования рыночной экономики в основном прекращается. Граждане выясняют также, что некоторые их представления о невозможности или опасности государственного контроля над экономикой были необоснованными. Если государство определяет, куда следует направлять алюминий и каучук, или от производства каких потребительских товаров следует отказаться в период кризиса, это не затрагивает свободы совести и не ведет к национализации СМИ. Выборы также проходят как обычно. Многие дежурные предостережения консерваторов об ужасных результатах «цепной реакции» государственного вмешательства общественность и элита воспринимают как преувеличенные, а потому они дискредитируются. Кроме того, многие обнаруживают, что нет худа без добра. Командная экономика предоставляет людям собственные пути продвижения наверх — не только в госаппарате, но и в различных «привилегированных» секторах «неогосударствленной» экономики. У тех, кто занимает это привилегированное положение, естественно вырабатывается не только чувство благодарности за приобретенные за счет этого выгоды, но и более позитивное восприятие всего механизма государственного контроля. Таким образом, по целому ряду причин у многих вырабатывается положительное, или хотя бы терпимо-равнодушное, отношение к режиму, который поначалу казался лишь временным злом, необходимым в условиях масштабного социального кризиса.

Само собой разумеется, все это время государство будет делать все возможное для обоснования собственной политики, всячески раздувая ее выгоды и достоинства и замалчивая издержки и недостатки:

Но торговцы

Религией и политикой новую ложь громоздят на старую,

и их прославляют за добрую мудрость

[11].

Эти залпы корыстной пропаганды неизбежно отчасти достигают цели — хотя бы по отношению к простодушным и истово патриотичным людям, а ведь таких немало.

Поэтому можно по крайней мере предположить, что в результате социальных кризисов и сопровождающих их очередных шагов по направлению к Большому Государству, идеологическое знание делает резкий скачок. Вероятно, именно за счет этого процесса, как метко выразился Уильям Грэхем Самнер, «эксперимент входит в жизнь общества и выгнать его оттуда уже невозможно» (Sumner 1934: 473).

Конечно, можно представить себе и противоположное движение идеологии. Допустим, консерваторы, видя, как их кошмары становятся явью, удваивают усилия по пропаганде «религии прежних времен» и добиваются определенного успеха. Несомненно, у них не возникнет труда с поиском вопиющих примеров для иллюстрации своих аргументов. Теория, обрисованная выше, отчасти предусматривает, что «прогрессивное» развитие идеологии по идее должно преодолеть эти реакционные тенденции, но нам незачем пытаться априорно устанавливать соотношение сил в этой области. Исторические исследования определят, какая из этих противоположных сил играет решающую роль в развитии Америки. (Будущее, конечно — вопрос другой, но нам, специалистам по экономической истории, рассуждать об этом не пристало).

Предстоящая задача — и некоторые иллюстрации

Любому исследованию, исходящему из общей аналитической методологии, изложенной на предыдущих страницах, необходим и конкретный план исторических изысканий. В отношении каждого важного эпизода необходимо выявить и раскрыть конкретный «механизм передачи», посредством которого политические акторы связывали фундаментальные социально-экономические причины со следствиями — институциональными инновациями или реанимацией опыта прошлого, — ведущими к расширению сферы полномочий государства в экономике. Изучения требуют как минимум восемь элементов этого «процесса передачи»: (1) социально-экономические и политические условия до, во время и после кризиса; (2) превалирующая идеология до, во время и после кризиса; (3) ведущие персоналии или элиты, а также групповые интересы, которым они отдают предпочтение, поддерживают или представляют; (4) чрезвычайное законодательство и распоряжения исполнительной власти; (5) чрезвычайные органы, их деятельность и руководство; (6) последствия чрезвычайных мер и реакция на них; (7) судебные иски, решения по ним и инновации в правовых, в особенности конституционно-правовых, доктринах; и (8) институциональные последствия и восприятие «уроков» данного эпизода. В совокупности эти восемь элементов служат «сырьевым материалом» для описания обстоятельств, акторов, мотивов и действий, породивших и закрепивших конкретный прирост влияния государства на принятие решений экономического характера в ходе каждого кризиса и эпизода, а также после него.

Этот план можно реализовать применительно к целому ряду исследовательских направлений. В таблице 1 показаны шесть секторов экономики, на примере которых можно проверить мои гипотезы о сокрытии издержек (этап II действия инерционного феномена) и идеологических изменениях (этап IV): транспорт, рынок труда, сельское хозяйство, промышленность, кредит и международная торговля. (В своей книге я затрагиваю все темы, перечисленные в таблице, однако, поскольку предмет исследования крайне широк, в большинстве случаев речь идет лишь о проблемах, лежащих на поверхности. Работы здесь еще непочатый край — для целого легиона ученых.) В каждой из этих сфер государство — и в частности федеральные власти — сегодня либо постоянно, либо эпизодически пользуется чрезвычайно широкими полномочиями, которые оно приобрело в условиях чрезвычайных ситуаций общенационального масштаба за период с 1916 по 1945 год. Большинство экономистов согласно с тем, что государство сегодня обладает мощными рычагами контроля в отношении транспортной системы, рынка труда, сельского хозяйства, кредитной сферы и внешней торговли. Влияние нынешнего государства на распределение промышленных ресурсов (помимо косвенного, за счет общей налоговой политики и регулирования экономики в целом) сосредоточено в основном на военно-промышленном комплексе. Здесь широчайшие сферы НИОКР и производственной деятельности реагируют не столько на действие рыночных сил, сколько на вполне «видимую руку» государственных решений (Clayton 1970; Melman 1970: 174; Hanrahan 1983).

В качестве иллюстрации обозначим одну проблему, которая может быть исследована на основе предложенного подхода: отказ от золотого стандарта — событие, несомненно, важное, поскольку оно стало предпосылкой для эпохи инфляции в последние полвека. В ходе экономического кризиса 1890-х годов администрация Кливленда, в идеологическом плане приверженная принципу «устойчивых денег», по доброй воле заплатила жестокую политическую цену за сохранение золотого стандарта (Nevins 1932: 649–666, 674–676). В 1917 году, приняв Закон о торговле с врагом, Конгресс делегировал президенту полномочия по регулированию и запрету трансакций в иностранной валюте и золоте (Twight 1985). Вудро Вильсон воспользовался этими полномочиями, полностью запретив экспорт золота, кроме сделок, получивших лицензии Федеральной резервной системы и Министерства финансов (Friedman, Schwartz 1963: 220). Вопрос: почему Конгресс санкционировал вмешательство президента в функционирование золотого стандарта? Гипотеза: с помощью этих полномочий государство проще (т.е. дешевле для бюджета) могло решать свои задачи по финансированию ведения войны; перекрыв возможность несанкционированного доступа на рынки иностранной валюты и золота, оно, по сути, способствовало перераспределению ресурсов на желательные для его лидеров цели. Это оборачивалось издержками неизвестного нам объема для игроков, «отсеченных» от рынка, их торговых партнеров, а также тех, кто в дальнейшем мог осуществлять трансакции с указанными сторонами.

Таблица 1. Вехи на пути установления контроля федеральных властей над экономикой

| Первая мировая война | Великая депрессия | Вторая мировая война |

| Транспорт | ||

|

Совет по морским перевозкам;

Корпорация по чрезвычайным морским перевозкам; Закон Адамсона; Администрация железных дорог (национализация морских перевозок и железных дорог) |

Чрезвычайный закон о железнодорожном транспорте (усилил государственное регулирование);

Закон 1934 г. о трудовых отношениях на железнодорожном транспорте |

Военная администрация морских перевозок;

Управление транспортных перевозок оборонного назначения; Наделение Комиссии по межрегиональной торговле чрезвычайными полномочиями (расстановка приоритетов; усиление регулирования; фиксация цен) |

| Рынок труда | ||

|

Мобилизация в армию;

Совет по трудовым отношениям в военное время; Совет по трудовой политике в военное время (выборочные отсрочки от призыва; вмешательство в трудовые конфликты и конфискация предприятий) |

Трудовые положения Закона о восстановлении национальной промышленности;

Закон Вагнера (стимулирование профсоюзных «картелей»); Закон о справедливых трудовых стандартах (регулирование зарплат и продолжительности рабочего дня) |

Мобилизация в армию; Национальный совет по трудовым отношениям в военное время; Военная комиссия по людским ресурсам (выборочные отсрочки от призыва; распределение рабочей силы; вмешательство в трудовые конфликты и конфискация предприятий) |

| Сельское хозяйство | ||

| Закон Левера; Администрация продовольствия (фиксация цен и расстановка приоритетов) | Закон 1933 г. об адаптации сельского хозяйства; Закон о сохранении почв и выделении участков под жилье; Закон 1938 г. об адаптации сельского хозяйства (фиксация цен, займы, госзакупки, ограничение посевных площадей) | Военная администрация продовольствия (нормирование продуктов питания); Управление ценового администрирования (фиксация цен, субсидии) |

| Промышленность | ||

| Совет по военной промышленности (распределение материалов, расстановка приоритетов, выборочная фиксация цен) | Финансовая корпорация реконструкции (кредитование и инвестиции); Национальная администрация восстановления (поощрение картелей продавцов по видам продукции) | Совет по военному производству (расстановка приоритетов, ограничение выпуска продукции гражданского назначения); Корпорация оборонных предприятий (строительство предприятий); Управление ценового администрирования (фиксация цен) |

| Кредит | ||

| Военная финансовая корпорация (кредитование); Комитет по операциям с капиталом (регулирование эмиссии акций, распределение кредитов) | Финансовая корпорация реконструкции (кредитование); Комиссия по ценным бумагам и биржам (регулирование эмиссии акций); Администрация по кредитованию фермерских хозяйств (кредитование); Корпорация по кредитованию домовладельцев (кредитование); Закон о банках 1935 г. (централизация государственного контроля в денежной и банковской сфере) | Финансовая корпорация реконструкции (кредитование); Федеральная резервная система (распределение кредитов, контроль над процентными ставками) |

| Международная торговля | ||

| Закон о торговле с врагом; Совет по торговле в военное время (лицензирование и регулирование торговых операций; конфискация собственности граждан вражеских государств и управление ею) | Прокламация президента от 6 марта 1933 г.; Закон о золотом запасе (контроль над всеми трансакциями с золотом и иностранной валютой, отказ от золотого стандарта) | Совет (затем Управление) экономической войны; Администрация по внешним экономическим связям (контроль и прямое участие государства во внешней торговле); Совет по военному производству (лицензирование импорта) |

Чтобы проверить эту гипотезу, можно посмотреть данные о том, как принимался Раздел 5 (b) Закона о торговле с врагом, и задаться вопросами: кто именно предложил этот раздел? Представлял ли он кого-либо, и если да, то кого? Какие доводы идеологического порядка прозвучали? Проводил ли какой-нибудь из комитетов Конгресса слушания по этому вопросу, и если да, то что на них удалось выяснить? Кто голосовал за, и кто против этого законопроекта?

Если проследить институциональные и идеологические последствия этого закона, принятого в военное время, станет ясно: именно он стал юридической основой для распоряжения президента Франклина Рузвельта от 6 марта 1933 года о временной приостановке работы банков. Это распоряжение, в свою очередь, стало первым из серии шагов, предпринятых в 1933–1934 годах, закрепивших на постоянной основе отказ США от золотого стандарта (Friedel 1973: 213–236; Friedman, Schwartz 1963: 462–483). И теперь вопрос: в какой момент идеологическая убежденность влиятельных элит в необходимости золотого стандарта, та убежденность, что сыграла решающую роль в 1893–1896 годах, ослабла настолько, что меры ньюдилеров, особенно аннулирование положений Конституции о защите контрактов в отношении золота (в том числе и контрактов самого государства!) стали возможны с политической точки зрения? Вот моя гипотеза: поскольку ограничения на рынке золота вводились уже в годы Первой мировой войны, многие политически влиятельные люди более позитивно отнеслись к отходу от золотого стандарта в 1933–1934 годах.

Чтобы проверить эту гипотезу, можно изучить личные архивы главных действующих лиц в Конгрессе и администрации Рузвельта, а также протоколы слушаний в комитетах Конгресса и парламентских дебатов, особенно по поправке Томаса к Закону об адаптации сельского хозяйства. В своем знаменитом особом мнении по Делам о конституционной защите контрактов по золоту (294 US 361-381, at 374, fn. 3) судья Верховного суда Макрейнолдс процитировал заявление сенатора Элмера Томаса (Thomas) о том, что инфляция, к которой приведет предлагаемая им поправка, позволит «перераспределить от одного класса к другому здесь, в Соединенных Штатах, богатства в объеме до 200 000 000 000 долларов... во-первых, от владельцев банковских вкладов... и [во-вторых,] от владельцев ценных бумаг и фиксированных инвестиций». Соответствующие архивные материалы и другие документальные данные должны пролить свет на то, поддержали ли многие другие конгрессмены отказ от золотого стандарта по тем же перераспределительным мотивам, что озвучил сенатор, и позволят установить, апеллировал ли кто-нибудь к опыту времен Первой мировой войны в процессе этого отказа в 1933–1934 годах. Очевидно, издержки этой политики было легче скрыть, чем издержки от эквивалентных трансфертов бюджетных средств, способных решить аналогичные перераспределительные задачи.

Теперь возьмем другой пример — Закон Адамсона, принятый в 1916 году. Конгресс проголосовал за этот акт по настоянию президента в попытке предотвратить общенациональную забастовку, запланированную профсоюзами железнодорожников. Формально этот закон просто устанавливал восьмичасовой рабочий день, но фактически он вынуждал железнодорожные компании повысить зарплаты работникам без возможности компенсировать эти затраты за счет повышения тарифов на перевозки. Верховный суд пятью голосами против четырех признал Закон Адамсона соответствующим Конституции в ходе разбирательства по делу Wilson vs New (243 US 332 [1971]). Один из тех, кто высказал особое мнение — судья Питни — утверждал, что власти не только превысили свои конституционные полномочия, но к тому же скрыли и переложили на других издержки, связанные с этим актом. «Чрезвычайность ситуации, — подчеркнул он, — не давала Конгрессу права перекладывать издержки на железнодорожные компании. Если интересы общества того требовали, Конгресс мог бы выделить бюджетные средства на удовлетворение требований железнодорожников» (243 US, at 382). Рассматривал ли президент или кто-то из конгрессменов этот альтернативный вариант? Какие идеологические аргументы использовали стороны, поддерживавшие закон или выступавшие против него? Кто голосовал за него, и кто против?

К институциональному и идейному наследию Закона Адамсона, похоже, можно отнести такие шаги, как национализация железных дорог в 1918–1920 годах и принятие Закона о транспорте 1920 года, которым был учрежден Совет по трудовым отношениям на железных дорогах для посредничества в конфликтах между профсоюзами и работодателями, а также принятие Законов о трудовых отношениях на железных дорогах от 1926 и 1934 годов. В том же 1934 году дело Wilson vs New создало важный прецедент для решения большинства членов Верховного суда по делу о «моратории в Миннесоте» (290 US 398). Обоснование позиции большинства, составленное председателем Верховного суда Хьюзом, основывалось на доктрине Вильсона о том, что «чрезвычайные ситуации не создают полномочия, но они могут создать возможность для реализации полномочий». Он также преуменьшил значение конституционных положений о защите контрактов, заявив, что их «не следует воспринимать буквально, как математическую формулу». Это вызвало возмущение меньшинства членов Суда, отметивших в особом мнении, что принятое решение «в будущем чревато постепенным, но неуклонным наступлением на принцип святости контрактов — частных или государственных». На мой взгляд, прогноз этого меньшинства оправдывается. Юридические документы для проверки этой точки зрения найти нетрудно. Так, было бы весьма интересно с научной точки зрения проследить насколько часто, каким образом и в каких категориях дел цитируется решение Верховного суда по «мораторию в Миннесоте» (эта мысль высказывается в работе: Alston 1984: 446).

Рассмотрим еще один пример — эволюцию курса федеральных властей на поддержку организационной деятельности профсоюзов и коллективных договоров. Впервые эта поддержка проявилась в годы Первой мировой войны (Kennedy 1980: 258–269). Совет по трудовым отношениям в военное время, созданный указом президента Вильсона для того чтобы государство могло играть посредническую роль в разрешении трудовых конфликтов, предотвращая тем самым негативные последствия забастовок на важных для военных целей производствах, в целом занимал позицию в поддержку права рабочих на объединение в профсоюзы и коллективные переговоры через избранных ими представителей, без какого-либо вмешательства работодателей; защищал рабочих от увольнения за членство в профсоюзах или участие в их деятельности; выступал за сохранение установленных профсоюзами стандартов в отношении зарплат, рабочего дня и условий труда; и за восьмичасовой рабочий день (Marshall 1918: 445, 446).

Через пятнадцать лет Закон о восстановлении национальной промышленности (раздел 7 (а)) предписал: все кодексы справедливой конкуренции должны гарантировать рабочим перечисленные права (48 US Statutes at Large, at 198, 199). Когда в 1935 году Верховный суд признал Закон неконституционным, сенатор Роберт Вагнер (Wagner) тут же обеспечил принятие Конгрессом Национального закона о трудовых отношениях (49 US Statutes at Large 449), чьи разделы 7 и 8 вновь восстанавливали эти права. Очевидно, тот факт, что эти три «декларации о правах профсоюзов» содержат абсолютно одинаковые положения, отнюдь не случаен. Анализируя связь между ними, можно изучить не только степень воздействия позиции Совета по трудовым отношениям в военное время на трудовое законодательство 30-х годов, но и мотивацию, обусловившую эту позицию. Похоже, и в 1918, и в 1933 году государство предоставило эти права профсоюзам, чтобы «подкупить» их: в первом случае — для недопущения забастовок, способных сорвать вильсоновскую программу по переводу страны на военные рельсы, во втором — в качестве «отступного» за согласие профсоюзов с предоставлением промышленникам монопольных прав администрацией Рузвельта.

Дальнейшая работа в этом направлении включала бы и исследование деятельности Национального совета по трудовым отношениям, созданного во время Второй мировой войны, Закона 1943 года о трудовых спорах в военное время и принятого уже после войны Закона Тафта-Хартли, институционализировавшего некоторые ограничения деятельности профсоюзов, впервые введенные во время войны (Polenberg 1972: 154–183, 242). Ученые могли бы попытаться ответить на следующие вопросы: в какой момент XX столетия профсоюзы были признаны обществом в качестве легитимных экономических институтов? Стало ли это изменение общественного отношения к профсоюзам в основном результатом кризисных явлений вроде массовой безработицы в разгар Великой депрессии? Поленберг полагает: «До 1941 года многие бизнесмены отказывались признать, что промышленные профсоюзы — это всерьез и надолго. К 1945-му большинство из них примирилось с неизбежностью коллективных договоров, а то и стало считать их желательными» (Polenberg 1972: 242). Подтверждают ли данные тогдашних социологических опросов или заявления организаций бизнесменов эту гипотезу? Использовали ли власти профсоюзы в периоды кризисов в качестве элементов своей политической стратегии по сокрытию издержек? В конце концов, совокупные издержки общества из-за массовой юнионизации трудящихся намного превосходят те суммы, что государство должно было бы напрямую передать членам профсоюзов, чтобы обеспечить им аналогичное повышение материального благосостояния (Reynolds 1984), однако подобные трансферты из бюджета были бы хорошо заметны и легко поддавались бы выявлению налогоплательщиками и другими оппонентами подобных выплат.

Очевидно, потенциал практического применения предлагаемого подхода огромен. Приведенные выше иллюстрации призваны лишь показать, какие вопросы и научные материалы могут быть использованы при проверке гипотез о сокрытии издержек и идеологических изменениях, связанных с моей характеристикой инерционного феномена. Подобные исследования требуют от специалистов по экономической истории проводить меньше времени за компьютером, и больше — в библиотеках и архивах. Они по-прежнему не должны упускать из внимания теорию, но соответствующая теоретическая база должна быть несколько шире того микроэкономического и макроэкономического научного аппарата, который они обычно используют. Политический и правовой анализ — и историческая наука в ее традиционном понимании — могут научить нас многому. Расширение нашей научной компетенции в таких исследованиях принесет большие «дивиденды». Пересмотр инструментария оправдан, поскольку предмет исследования имеет важнейшее значение. Если мы успешно решим эту аналитическую задачу (а кто способен сделать это лучше, чем специалисты по экономической истории?), наши позиции в рамках современных общественных наук несомненно упрочится.

Примечания

За несколько лет я обсудил тематику данной статьи со многими людьми. Хочу поблагодарить студентов, коллег, и участников семинаров в Вашингтонском, Хьюстонском, Техасском, Дьюкском, Пенсильванском университетах, университетах штатов Пенсильвания и Джорджия, в Лафайет-колледже и Геттисбергском колледже, рабочей группы по вопросам государственного регулирования при Ассоциации экономической истории (1982). Выражаю также благодарность лично Ли Эштону (Lee Ashton), Прайсу Фишбэку (Price Fishback), Эйлин Крадитор (Aileen Kraditor), Дону Макклоски (Don McCloskey), Дугу Норту (Doug North), Джо Риду (Joe Reid), Энди Раттену (Andy Rutten), и Шарлотте Туайт (Charlotte Twight). Выражаю благодарность редактору Ларри Нилу (Larry Neal) и анонимному рецензенту из Explorations in Economic History за ценные комментарии к первоначальному варианту текста. Мой сын Мэтт Хиггс сумел составить график на рисунке 1 на нашем компьютере. Хочу также извиниться перед теми, кого я забыл упомянуть в этом списке. За финансовую помощь в моей работе я благодарен Центру либертарианских исследований, предоставившему мне в 1983–1984 годах грант в рамках Программы им. Людвига фон Мизеса по поддержке гуманитарных и общественных наук. И, конечно, за результат отвечаю только я один.

Литература

1 Alchian, A. A., and Allen, W. R. (1972). University Economics: Elements of Inquiry (3rd ed.). Belmont, Calif.: Wadsworth.

2 Alston, L. J. (1984), “Farm Foreclosure Moratorium Legislation: A Lesson from the Past.” American Economic Review 74, 445-457.

3 Alt, J. E. (1983), “The Evolution of Tax Structures.” Public Choice 41, 181-222.

4 Alt, J. E., and Chrystal, K. A. (1983), Political Economics, Berkeley: University of California Press.

5 Anderson, M. (Ed.) (1982), The Military Draft: Selected Readings on Conscription. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press

6 Becker, G. S. (1983), “A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence,” Quarterly Journal of Economics 98, 371-400.

7 Bennett, J. T., and Johnson, M. H. (1980), The Political Economy of Federal Government Growth: 1959-1978. College Station, Tex.: Center for Education and Research in Free Enterprise.

8 Borcherding, T. E. (1977). “The Sources of Growth of Public Expenditures in the United States 1902-1970.” In Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth (T. E. Borcherding, Ed.). Durham: Duke University Press.

9 Brown, L. D. (1983), New Policies, New Politics: Government’s Response to Government’s Growth. Washington: Brookings.

10 Chandler, L. V. (1970), America’s Greatest Depression, 1929-1941. New York: Harper & Row

11 Clayton, J. L. (Ed.) (1970), The Economic Impact of the Cold War: Sources and Readings. New York: Harcourt, Brace & World.

12 Cuff, R. D. (1973), The War Industries Board: Business-Government Relations during World War I. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.

13 David, P. A. (1975), Technical Choice, Innovation, and Economic Growth: Essays on American and British Experience in the Nineteenth Century. New York: Cambridge University Press.

14 Davis, L. E. (1980), “It’s a Long, Long Road to Tipperary, or Reflections on Organized Violence, Protection Rates, and Related Topics: The New Political History.” Journal of Economic History 40, 1-16.

15 Dye, T. R. (1975), Understanding Public Policy (2nd ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

16 Dye, T. R., and Zeigler, L. H. (1981), The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics (5th ed.). Monterey: Duxbury Press.

17 Edelman, M. (1964), The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press.

18 Fabricant, S. (1952), The Trend of Government Activity in the United States since 1900. New York: Naitonal Bureau of Economic Research.

19 Freidel, F. (1973), Franklin D. Roosevelt: Launching the New Deal. Boston: Little, Brown.

20 Frey, B. S. (1978), Modern Political Economy, Oxford: Martin Robertson.

21 Friedman, M., and Schwartz, A. J. (1963), A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

22 Friedman, M., and Friedman, R. (1984), Tyranny of the Status Quo. New York: Harcourt Brace Jovanavich.

23 Fuchs, V. R. (1979), “The Economics of Health in a Post-Industrial Society.” Public Interest. Summer, 3-20.

24 Gerber, L. G. (1983), The Limits of Liberalism: Josephus Daniels, Henry Stimson, Bernard Baruch, Donald Richberg, Felix Frankfurter and the Development of the Modern American Political Economy. New York: New York University Press.

25 Hanrahan, J. D. (1983), Government by Contract. New York: Norton.

26 Hardin, R. (1982), Collective Action. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.

27 Harris, S. E. (1945), Price and Related Controls in the United States. New York: McGraw-Hill.

28 Hawley, e. (1981), “Three Facets of Hooverian Associationalism: Lumber, Aviation, Movies, 1921-1930.” In Regulation in Perspective: Historical Essays (T. K. McCraw, Ed.). Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.

29 Hayek, F. A. (1972), The Constitution of Liberty. Chicago: Henry Regnery.

30 Heiner, R. A. (1983), “The Origin of Predictable Behavior.” American Economic Review 73, 560-595.

31 Herman, E. S. (1981), Corporate Control, Corporate Power. New York: Cambridge University Press.

32 Hicks, J. R. (1946), Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory (2nd ed.). Oxford: Clarendon.

33 Higgs, R. (1983a), “Where Figures Fail: Measuring the Growth of Big Government.” Freeman 33, 151-156.

34 Higgs, R. (1983b), “When Ideological Worlds Collide: Reflections on Kraditor’s ‘Radical Persuasion.’” Continuity, 99-112.

35 Higgs, R. (1987), Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government. New York: Oxford University Press.

36 Hirshleifer, J. (1976), Price Theory and Its Applications, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

37 Hoover, C. B. (1959), The Economy, Liberty and the State. New York: Twentieth Century Fund.

38 Hughes, J. R. T. (1977), The Governmental Habit: Economic Controls from Colonial Times to the Present. New York: Basic Books.

39 Hughes, J. R. T. (1983), American Economic History. Glenview, Ill.: Scott, Foresman.

40 Kalt, J. P. (1981), “Public Goods and the Theory of Government.” Cato Journal 1, 565-584.

41 Kalt, J. P., and Zupan, M. A. (1984), “Capture and Ideology in the Economic Theory of Politics.” American Economic Review 74, 279-300.

42 Kennedy, D. M. (1980), Over Here: The First World War and American Society. New York: Oxford University Press.

43 Knight, F. H. (1982), Freedom and Reform: Essays in Economics and Social Philosophy. Indianapolis: Liberty Press.

44 Kraditor, A. S. (1983), “Robert Higgs on ‘The Radical Persuasion.’” Continuity, 113-123.

45 Kuznets, S. (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread. New Haven: Yale University Press.

46 Leuchtenburg, W. E. (1963), Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-1940. New York: Harper & Row.

47 Leuchteburg, W. E. (1964), “The New Deal and the Analogue of War.” In Change and Continuity in Twentieth-Century America (J. Braeman, R. H. Bremner, and E. Walters, Eds.). Columbus, Ohio; Ohio State University Press.

48 Mansfield, E. (1968), The Economics of Technological Change. New York: Norton.

49 McKenzie, R. B., and Tullock, G. (1975), The New World of Economics: Explorations into the Human Experience. Homewood, Ill.: Irwin.

50 Marshall, L. C. (1918), “The War Labor Program and Its Administration.” Journal of Political Economy 26, 425-460.

51 Melman, S. (1970), Pentagon Capitalism: The Political Economy of War. New York: McGraw-Hill.

52 Melman, S. (1974), The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline. New York: Simon & Schuster.

53 Meltzer, A. H., and Richard, S. F. (1978), “Why Government Grows (and Grows) in a Democracy.” Public Interest, Summer, 111-118.

54 Meltzer, A. H., and Richard, S. F. (1983), “Tests of a Rational Theory of the Size of Government.” Public Choice 41, 403-418.

55 Mitnick, B. M. (1980), The Political Economy of Regulation: Creating, Designing, and Removing Regulatory Forms. New York: Columbia University Press.

56 Murphy, P. L. (1972), The Constitution in Crisis Times, 1918-1969. New York: Harper Torchbooks.

57 Nadiri, M. I. (1970), “Some Approaches to the Theory and Measurement of Total Factor Productivity: A Survey.” Journal of Economic Literature 8, 1137-1177.

58 Nevins, A. (1932), Grover Cleveland: A Study in Courage. New York: Dodd, Mead.

59 Nordlinger, E. A. (1981), On the Autonomy of the Democratic State. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

60 North, D. C. (1978), “Structure and Performance: The Task of Economic History.“ Journal of Economic Literature 16, 963-978.

61 North, D. C. (1979), “A Framework for Analyzing the State in Economic History.” Explorations in Economic History 16, 249-259.

62 North, D. C. (1981), Structure and Change in Economic History. New York: Norton.

63 Nutter, G. W. (1983), Political Economy and Freedom: A Collection of Essays (J. C. Nutter, Ed.). Indianapolis: Liberty Press.

64 Oi, W. Y. (1967), “The Economic Cost of the Draft.” American Economic Review 57, 39-62.

65 Olmstead, A. L., and Goldberg, V. P. (1975), “Institutional Change and American Economic Growth: A Critique of Davis and North.” Explorations in Economic History 12, 193-210.

66 Olson, M. (1982), The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. New Haven: Yale University Press.