Введение

В заявлении лидеров G-20 от 2 апреля 2009 года подчеркивалось: «Мы не повторим исторических ошибок прошлых эпох, связанных с протекционизмом». Какие исторические ошибки прошлых эпох они имели в виду?

Почти наверняка речь шла о Великой депрессии 1930-х годов. Действительно, нынешний мировой финансово-экономический кризис — с обвалом на биржах, коллапсом международной торговли, быстрым ростом уровня безработицы и даже угрозой дефляции — напрашивается на ряд параллелей с Депрессией. Период 1929–1932 годов, когда экономическая активность по всему миру резко сократилась, был отмечен мощной вспышкой протекционизма и крушением мировой торговой системы. Считается, что повышение торговых барьеров усугубило Депрессию и препятствовало оздоровлению экономики. Кроме того, торговые барьеры, возведенные в чрезвычайных обстоятельствах того времени, просуществовали после этого не одно десятилетие, блокируя расширение мировой торговли, — хотя причины их появления давно канули в Лету.

Чтобы не допустить повторения катастрофы 1930-х, необходимо четко понимать, что произошло с системой мировой торговли в эти тяжелые годы. В данном кратком докладе рассказывается об ухудшении торговых отношений в ту эпоху и анализируются сходные и различные черты тогдашней и нынешней ситуаций. Автор приходит к выводу, что сегодня условия в достаточной мере отличаются от тогдашних, поэтому в протекционизме образца 1930-х нет необходимости и его повторение маловероятно. Вместе с тем другие исторические параллели остаются тревожными — в частности, о 1970-х годах напоминают конфликты из-за субсидий отраслям с избыточными мощностями: негативный эффект этой практики распространялся в те времена от страны к стране.

Крушение торговой политики в 1930-х

Всякий, кто хоть немного разбирается в событиях 1930-х, знает, что этот период был отмечен усилением протекционизма — особенно запомнился в этой связи печально известный американский тариф Смута-Хоули, — и резким спадом в торговле. Но просматривалась ли хоть тень здравого смысла в безумной схватке с импортом? Большинство исследователей, например, Чарльз Киндлбергер (Kindleberger 1986), полагает, что все страны уступили давлению обстоятельств и закрыли рынки для иностранных товаров. Однако развитие событий в начале 1930-х годов укладывается в определенную логическую цепочку, и разные государства, воспроизводя эту цепочку, ограничивали торговлю в очень разной степени.

Чтобы понять причины крушения мировой экономики, необходимо помнить, что тогда международная валютная система основывалась на золотом стандарте. Фиксированные обменные курсы приковывали страны друг к другу, и любые потрясения в одной стране быстро передавались другим. Кроме того, золотой стандарт связывал руки финансовым властям, которые вынуждены были поддерживать стоимость национальной валюты в плане ее золотого содержания. Утрата монетарной самостоятельности оставила политическое руководство государств без важного инструмента (независимой монетарной политики), который позволял бы приноровиться к подобным потрясениям[1].

Специалисты по экономической истории до сих пор спорят о причинах Депрессии, но многие из них уверены: поворотным моментом стало принятое в начале 1928 года решение Совета управляющих Федеральной резервной системы США ограничить возможности кредитования[2]. Повысив процентные ставки, США начали привлекать золото из других стран, вынуждая и их, в свою очередь, повышать ставки и ужесточать условия кредитования. В середине 1929 года США и многие другие государства достигли пика экономического цикла, после чего деловая активность начала падать. Крах американского фондового рынка в октябре 1929 года стал тревожным событием, но перерастание рецессии в Великую депрессию отнюдь не было неизбежным.

Считается, что именно Америка стала «застрельщиком» протекционизма: в июне 1930 года президент Гувер подписал тарифный закон Смута-Хоули. Этот закон, который Конгресс начал рассматривать еще в конце 1928 года, был призван защитить фермеров от снижения цен на сельхозпродукцию, но затем был дополнен положением о повышении тарифов и на промышленные товары. Повышение тарифов не было ответом на Депрессию: их размер был, в основном, установлен в мае 1929 года, когда законопроект прошел Палату представителей, то есть за несколько месяцев до начала делового спада, — хотя ухудшение экономических перспектив в конце 1929 — начале 1930 года, скорее всего, способствовало принятию закона Сенатом.

В соответствии с тарифом Смута-Хоули импортные пошлины повышались примерно на 20%, увеличивая средний тариф на облагаемые пошлиной импортные товары с 40 до 47%[3]. Однако воздействие тарифа Смута-Хоули на международную торговлю было ограниченным. В то время примерно две трети импортных товаров ввозились в США беспошлинно; так, пошлины не затрагивали большую часть экспорта стран Латинской Америки. Повышение тарифов отразилось на европейских промышленных товарах, но на долю США приходилось лишь 6% экспорта из Европы. Куда большей проблемой для большинства иностранных экспортеров стало общее падение спроса в Америке — на любую продукцию.

Тем не менее, этот шаг Вашингтона вызвал за рубежом резкое недовольство и неприятие. Еще бы — ведь крупнейшая в мире страна-кредитор со значительным положительным сальдо торгового баланса ограничивала торговлю других стран, пытавшихся расплатиться по долгам времен Первой мировой войны. Более того, страна, отказавшаяся вступить в Лигу наций, подрывала ее усилия по заключению международного «тарифного перемирия», призванного остановить сползание к протекционизму.

Многие государства заявили протест в связи с введением тарифа Смута-Хоули, а некоторые даже приняли ответные меры, ограничив импорт из США. Лига наций (League of Nations 1932, 193) отреагировала следующим образом: «Американский тариф Смута-Хоули стал сигналом к вспышке тарифной активности в других странах — и как минимум отчасти в виде ответных мер. Почти сразу же Канада, Куба, Мексика, Франция, Италия и Испания существенно повысили собственные тарифы». Сильнее всего тариф затронул крупнейшего торгового партнера США — Канаду. В этой стране он привел к поражению проамериканского правительства либералов на выборах в июле 1930 года и приходу к власти пробританской Консервативной партии. Консерваторы нанесли ответный удар, повысив пошлины на американские товары, и начали подумывать о заключении преференциального торгового соглашения с Британией[4].

Но на вопрос, стал ли тариф Смута-Хоули причиной коллапса системы мировой торговли к концу 1930 — началу 1931 года, следует ответить отрицательно. Торговые отношения между государствами ухудшились и усилия Лиги наций по обеспечению «тарифного перемирия» закончились ничем, но система мировой торговли только разладилась, а не разрушилась.

Цепь событий, действительно подрывающих систему торговли, началась с банкротства крупнейшего банка Австрии — Creditanstalt — в июне 1931 года. Оно спровоцировало панику на финансовом рынке, распространившуюся на соседние страны, а затем и на весь мир. В частности, это банкротство привело к финансовому кризису в Германии из-за массового изъятия средств вкладчиками, которые к тому же требовали золото в обмен на марки. В ответ власти Германии ввели жесткий контроль над валютными операциями, что препятствовало как торговле, так и движению капиталов. Через считанные дни после введения валютного контроля в Германии ее примеру последовали Венгрия и Чили — так они пытались остановить истощение собственных золотовалютных резервов.

Вскоре финансовое давление ощутила на себе и Британия. После некоторых попыток поддержать курс фунта на международных валютных рынках она уступила этому давлению. Но, в отличие от Берлина, Лондон не стал прибегать к валютному контролю: в сентябре 1931 года он отказался от золотого стандарта, позволив фунту девальвироваться по отношению к другим валютам на международном рынке. Другие страны, чьи валюты были привязаны к фунту, в том числе Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Индия, также допустили их девальвацию по отношению к золоту. За ними в декабре 1931 года последовала Япония.

Хотя этот шаг Лондона был обусловлен вескими внутриэкономическими причинами, он обернулся крахом международных торговых отношений, спровоцировав защитные меры со стороны тех стран, что оставались верны золотому стандарту. Через месяц после девальвации фунта Франция установила пятнадцатипроцентную наценку на британские товары, чтобы скомпенсировать эту девальвацию, и начала вводить ограничительные квоты на импорт. В начале 1932 года Нидерланды, традиционно проводившие политику свободы торговли, увеличили пошлины на 25% — отчасти в противовес конкурентному преимуществу, которое обрели производители из стерлинговой зоны.

Действия Британии также подвергли другие страны финансовому давлению, вынуждая их вводить валютный контроль. В сентябре-октябре 1931 года его установили следующие государства: Уругвай, Колумбия, Греция, Чехословакия, Исландия, Боливия, Югославия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Норвегия и Дания (Gordon 1941, 54–55). Валютный контроль, ограничивавший использование иностранной валюты не только в целях предотвращения «бегства капиталов», но и для сокращения расходов на импорт, стал одной из самых жестких мер торгового регулирования в начале 1930-х годов[5].

После девальвации фунта Британия еще и повысила тарифы. В ноябре 1931 года был принят Закон об исключительных импортных пошлинах, дававший властям полномочия для повышения тарифов на определенные товары. В феврале 1932 года парламент одобрил Закон об импортных пошлинах, устанавливавший общий тариф на весь импорт в размере 10% и дополнительные ограничения для отдельных товаров — впрочем, от него освобождалась экспортная продукция из стран Британской империи. Переход Британии к протекционистской политике был большим шагом назад: ведь эта страна, занимавшая центральное место в мировой экономике, традиционно являлась последовательным сторонником свободной торговли. Кроме того, он был в какой-то степени парадоксален: ведь Джон Мэйнард Кейнс и другие экономисты утверждали, что девальвация и протекционизм — меры не взаимодополняющие, а взаимозаменяющие[6].

Деградация торговой политики по всему миру была куда больше связана с экономическим кризисом середины-конца 1930-х и сменой курса в Британии, чем с тарифом Смута-Хоули. В обзоре мировой экономики за 1931/32 годы, опубликованном Лигой наций (League of Nations 1932, 289), отмечалось:

«В коротком докладе невозможно дать сколько-нибудь полное описание всех разнообразных методов, использованных для ограничения торговли. После отказа Великобритании от золотого стандарта в сентябре 1931 года началась настоящая паника: на прежние тарифы громоздились новые, системы лицензирования превращались в запреты, монополии или квоты, действующие торговые соглашения денонсировались, ужесточение валютного контроля оборачивалось мораториями на долговые выплаты и парализовало торговлю, прежние договоры заменялись неустойчивыми и непостоянными клиринговыми схемами... Никогда раньше не происходило столь всеобъемлющего и массового отказа от экономического сотрудничества».

В обзоре Лиги за следующий год (League of Nations 1933, 16–17) эта тема освещалась подробнее:

«Все множество и разнообразие этих чрезвычайных ограничений [международной торговли] после сентября 1931 года трудно охарактеризовать в нескольких словах... За шестнадцать месяцев после 1 сентября 1931 года общие тарифные ограничения принимались в 23 странах, причем в трех — дважды, в то время как общее снижение тарифов зафиксировано лишь в одном случае. Таможенные пошлины на отдельные товары или группы товаров были увеличены в 50 странах, в некоторых государствах за 16 месяцев было последовательно предпринято более 20 тарифных корректировок. Квоты и запреты на импорт, лицензирование и иные количественные ограничения — в некоторых важных случаях менявшиеся еще чаще — установлены 32 государствами. Монополии на импорт, в основном в отношении зерна, действуют в двенадцати странах; ограничения в отношении муки и мучных смесей — еще в 16. В девяти государствах выплачиваются экспортные премии, а 17 действуют экспортные пошлины или запреты на экспорт. Этот короткий перечень ни в коей мере не может полностью охарактеризовать всю пугающую сложность чрезвычайных ограничений, наложенных на и без того затрудненную мировую торговлю после того, как отход Соединенного королевства от золотого стандарта в сентябре 1931 года положил начало валютной нестабильности. К середине 1932 года стало очевидно, что механизму международной торговли угрожает такой же всеобъемлющий разгром, какому уже подверглась международная финансовая система».

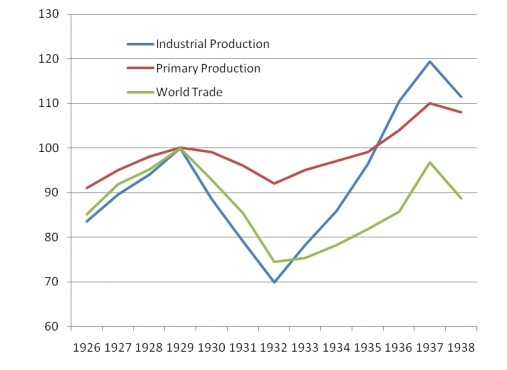

Мировая торговля и мировое производство в 1926–1938 гг.

Источник: Лига наций

Итак, к 1932 году мировая торговля была повсеместно обставлена разнообразными механизмами контроля и ограничениями — повышенными тарифами, новыми импортными квотами, регулированием валютных операций. Объем мировой торговли, как видно из графика, с 1929 по 1932 год сократился на 26%. Согласно подсчетам Я. Мадсена (Madsen 2001), примерно 45% этого сокращения было вызвано снижением доходов, а 55% — усилением тарифных и нетарифных барьеров в сфере торговли. Кроме того, государства начали формировать преференциальные торговые зоны — самой крупной из них стала Британская империя. Это привело к «балканизации» торговли, разделению единого торгового пространства на враждебные блоки, и наложилось на двусторонние клиринговые соглашения, возникшие на руинах многосторонних торгово-платежных механизмов.

В конечном итоге все государства отказались от золотого стандарта. Соединенные Штаты покончили с привязкой доллара к золоту в апреле 1933 года и провели его девальвацию. Оставшиеся страны «золотого блока» — Франция, Нидерланды, Бельгия и Швейцария — еще какое-то время держались за золото, но к 1936 году (Бельгия чуть раньше, в 1935-м) и они отошли от стандарта. Темпы экономического оздоровления в разных странах в период Депрессии были на глубинном уровне связаны с временем отказа от золотого стандарта, поскольку этот отказ позволял снижать процентные ставки и увеличивать денежную массу, смягчая финансовые трудности и способствуя выходу из кризиса. В Британии и странах стерлинговой зоны, отказавшихся от золотого стандарта в 1931 году, рецессия была сравнительно мягкой, в то время как государства золотого блока, протянувшие с отказом до 1936 года, пережили продолжительный экономический спад[7].

Это позволяет предположить, что наилучшей стратегией борьбы с Депрессией была бы приостановка действия золотого стандарта или скоординированное изменение золотого содержания валют таким образом, чтобы все страны могли осуществлять финансовую рефляцию даже при фиксированных курсах. Однако никакой координации действий на международном уровне не было, страны покидали золотой стандарт разрозненно, усиливая при этом экономические проблемы тех государств, что продолжали держаться за золото[8]. К сожалению, одной из жертв этого процесса стала международная торговля.

К пониманию катастрофы 1930-х

Какие выводы следует извлечь из краха международных торговых отношений в начале 1930-х годов?

Эйхенгрин и Ирвин (Eichengreen and Irwin 2009) утверждают, что переход к протекционизму был тесно связан с ограничениями инструментария макроэкономической политики — действительными или существовавшими в представлениях экономических агентов. Страны, державшиеся за золотой стандарт, не могли использовать монетарную политику, чтобы предотвратить превращение рецессии в Депрессию. Кроме того, механизмы фискальной политики сдерживала доминировавшая в экономической науке доктрина: государство даже в период кризиса должно сохранять сбалансированность бюджета, поэтому в условиях спада необходимо сокращать, а не расширять государственные расходы. В результате, поскольку многие страны исключали использование инструментов монетарной или бюджетной политики для борьбы с Депрессией, переход к протекционизму оказался просто другим (и притом худшим) способом обуздать вывоз капиталов и истощение золотовалютных резервов.

В этом смысле девальвация, валютный контроль и ограничение торговли представляли собой альтернативы экономической политики [9]. Странам, выбравшим девальвацию, не нужен валютный контроль и торговый протекционизм. И напротив, государства, которые не могли или не хотели проводить девальвацию, практически всегда вводили контроль над валютными операциями или принимали протекционистские меры в сфере торговли. Эйхенгрин и Ирвин (Eichengreen and Irwin 2009) показали, что этот общий принцип довольно тверд. Страны, вслед за Британией отказавшиеся от золотого стандарта еще на ранней стадии Депрессии, в 1931 году, не проводили (за исключением самой Британии) резкого повышения тарифов. У других государств, в частности, у Германии, не было возможности использовать девальвацию в качестве инструмента. По условиям репарационных соглашений, заключенных после Первой мировой войны, Германии было запрещено отказываться от золотого стандарта. Более того, менее десяти лет назад страна пережила тяжелейшую гиперинфляцию, и германское правительство не желало рисковать стабильностью национальной валюты[10]. Этим объясняется введение Берлином валютного контроля. Франция и другие государства золотого блока держались за золотой стандарт, поскольку после Первой мировой войны они с большим трудом добились финансовой стабильности. Эти страны с началом Депрессии куда шире, чем другие, повышали тарифы и вводили импортные квоты.

При фиксированном обменном курсе существуют теоретические основания для принятия протекционистских мер в качестве макроэкономического стимула — вместо девальвации. Тем не менее, подобно «оптимальному тарифу», ограничение торговли представляет собой политику по принципу «разори соседа», создающую экономические стимулы только в том случае, если она осуществляется в одностороннем порядке и не влечет за собой ответных мер со стороны других стран. Если же такой курс берут на вооружение все государства, он губит торговлю, а вместе с ней и все потенциальные стимулы: польза для каждой страны от сокращения импорта сводится на нет снижением экспорта. Как отмечалось в докладе Лиги наций (League of Nations 1932, 158),

«барьеры для валютных операций и ограничения торговли, затруднявшие развитие последней со второй половины 1931 года, могут в отдельных случаях как улучшать, так и ухудшать коммерческие позиции той или иной страны, но их совокупный накопительный эффект состоит, главным образом, в сокращении общего объема мирового товарооборота. Даже для тех стран, чья конкурентоспособность усилилась за счет снижения цен на экспортные товары по сравнению с импортными, получение несколько большей доли от постоянно уменьшающегося целого служит слабым утешением»[11].

Более того, многие меры по контролю над торговлей, принятые в начале 30-х, были отменены лишь после окончания Второй мировой войны, и то далеко не сразу[12].

Сходство и различия с сегодняшней ситуацией

Без сомнения, в ходе нынешней экономической рецессии произойдет усиление протекционизма. Многие такие меры не противоречат правилам ВТО. Так, антидемпинговые пошлины — типичный контрциклический инструмент, неизбежно применяемый при ослаблении экономического роста. Кроме того, в большинстве развивающихся стран «связывающие» тарифы (уровень пошлин по обязательствам в рамках ВТО) выше, чем фактически действующие. При желании эти страны могут повысить пошлины на импорт, не нарушая обязательств перед этой организацией. Наконец, в тех сферах, где соглашения в рамках ВТО слабы, например, в области госзакупок, соблазн ввести положения о закупке отечественной продукции (вроде пункта «покупай американское» в законопроекте об экономических стимулах в США) может оказаться непреодолимым.

Но существует ли риск вспышки протекционизма, как в 1930-х? К счастью, мировая экономика «нулевых» сильно отличается от мировой экономики семидесятилетней давности. И большинство этих отличий способствуют предотвращению новой волны протекционизма.

Во-первых, сегодня экономическая политика предлагает государствам намного больше инструментов для борьбы с нынешней суровой рецессией. Правительства не столь ограничены в макроэкономических и бюджетных средствах преодоления кризиса. В 1930-х правительства не брали на себя ответственность за поддержку финансовых институтов, а из-за золотого стандарта не могли проводить рефляционную монетарную политику. Сегодня в США, странах Евросоюза и других государствах монетарные и бюджетные меры широко используются для стимулирования роста. Возможно, на правительства оказывается политическое давление в целях защиты определенных производителей, но руководство государств не питает иллюзий относительно способности протекционизма обеспечить столь же мощные макроэкономические стимулы, как те, что достигаются средствами монетарной и фискальной политики.

Во-вторых, в начале 1930-х страны, повышавшие торговые барьеры в одностороннем порядке, не нарушали при этом никаких международных соглашений и не ожидали жесткой реакции со стороны других государств. Сегодня соглашения ВТО ограничивают подобный произвол в торговой политике. Страны, испытывающие соблазн нарушить правила ВТО, четко понимают, что в этом случае им не избежать немедленного возмездия других членов Организации. Зная, что противоречащие нормам ВТО ограничения на импорт немедленно натолкнутся на встречные барьеры против экспорта, государство трижды подумает, стоит ли это делать.

В-третьих, доля рабочей силы, задействованная в секторах, напрямую завязанных на международную торговлю, — прежде всего, сельскохозяйственном и промышленном, — сегодня куда меньше, чем в 1930-х. К примеру, в США на 1930 год около 44% трудовых ресурсов было занято в сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, так что ограничение импорта могло бы отвечать их интересам. Сегодня эта доля снизилась до 14%. Сектор же услуг куда более независим от иностранной конкуренции, а значит — пространство возможностей для политики переключения расходов в пользу отечественных производителей сильно уменьшилось.

В-четвертых, в начале 1930-х мировую экономику еще не преобразовали иностранные инвестиции. Сегодня производственная деятельность и снабженческая цепочка ведущих мировых компаний приобрела настолько транснациональный характер, что они будут сопротивляться протекционизму исходя из собственных интересов. Во многих отраслях, где в прошлом существовала острая конкуренция между отечественной и импортной продукцией, — например, в производстве телевизоров, автомобилей или полупроводников, — предприниматели понимают, что международная диверсификация или совместные предприятия с зарубежными партнерами — более выгодный способ борьбы с конкуренцией на мировом рынке, чем запрет импорта. У многих отечественных предприятий больше нет причин требовать ограничения импорта, поскольку их зарубежные соперники теперь наладили производство на том же рынке, что и они, и торговые барьеры против этого бессильны. Так, в отличие от начала 1980-х, американские автомобилестроители сегодня не выступают за протекционистскую политику, поскольку она не решит их проблем: их производство диверсифицировано в международном масштабе, они владеют акциями зарубежных компаний, а иностранные фирмы имеют крупные производственные мощности на территории Соединенных Штатов.

Эти важные различия позволяют предположить, что протекционистская торговая война по образцу 1930-х сейчас не является неизбежной. Но в истории есть другие эпизоды, больше напоминающие нынешнюю ситуацию. Так, в начале 1970-х серия макроэкономических шоков совпала по времени с ростом конкуренции в торговле из-за экономического взлета азиатских стран — Японии, Южной Кореи и Тайваня. Это потребовало структурных изменений в нескольких отраслях американской и западноевропейской промышленности — металлургической, химической, автомобильной, обувной. В этих отраслях в мировом масштабе образовались избыточные мощности, потребовалась оптимизация. Процесс сокращения был долгим и дорогостоящим, сопровождался закрытием предприятий и массовыми увольнениями, поэтому многие государства пытались противостоять этой тенденции, субсидиями поддерживая отечественных производителей и пытаясь сохранить производственные мощности. Проблемы в торговле, вызванные нежеланием государств избавляться от избыточного производства, привели в 1970–1980-х к экономическим конфликтам и возведению торговых барьеров [13]. Ответной мерой стал кодекс добросовестной конкуренции в сфере субсидий, разработанный на Токийском раунде ГАТТ, но эта мера оказалась малоэффективной.

Сегодня, когда государство вмешивается в экономику в целях поддержки автомобилестроения, банков и компаний, оказывающих финансовые услуги, у него может вновь возникнуть искушение сопротивляться реструктуризации. Но если одна страна попытается поддержать собственные фирмы, тем самым увеличивая издержки аналогичных компаний в других странах, те могут ответить на субсидии контрсубсидиями и ограничением торговли.

Заключение

В данном докладе вспышка протекционизма в 1930-х объясняется недостатком макроэкономических инструментов для борьбы с Великой депрессией и ухудшением платежного баланса государств. Сегодня инструментов экономической политики задействовано больше, и в ограничении торговли необходимости нет. Но любая суровая рецессия — это опасное время для торговой политики, и государствам необходимо быть настороже, избегая шагов, имеющих международные последствия и способных повлечь за собой «симметричный ответ» других стран.

Список литературы:

Bernanke, Ben. 1995. “The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach.” Journal of Money, Credit and Banking 27, 1–28.

Campa, Jose M. 1990. “Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s: An Extension to Latin America.” Journal of Economic History, 50, 677–82.

Eichengreen, Barry. 1984. “Keynes and Protection.” Journal of Economic History 44, 363–73.

Eichengreen, Barry. 1990. Elusive Stability: Essays in the History of International Finance, 1991–1939. New York: Cambridge University Press.

Eichengreen, Barry. 1992. Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression. New York: Oxford University Press.

Eichengreen, Barry, and Jeffrey Sachs. 1985. “Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s.” Journal of Economic History 45, 925–46.

Eichengreen, Barry, and Douglas A. Irwin. 1995. “Trade Blocs, Currency Blocs, and the Reorientation of World Trade in the 1930s.” Journal of International Economics 38, 1–24.

Eichengreen, Barry, and Douglas A. Irwin. 2009. “The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Succumbed and Why?” NBER Working paper, forthcoming.

Foreman-Peck, James, Andrew Hughes-Hallett, and Yue Ma. 2007. “Trade Wars and the Slump.” European Review of Economic History 11, 73–98.

Gordon, Margaret. 1941. Barriers to World Trade. New York: Macmillan.

Hamilton, James. 1987. “Monetary Factors in the Great Depression.” Journal of Monetary Economics 19, 145–169.

Irwin, Douglas A. 1998. “Changes in U.S. Tariffs: The Role of Import Prices and Commercial Policies,” American Economic Review 88, 1015–1026.

Irwin, Douglas A., Petros C. Mavroidis, and Alan O. Sykes. 2008. The Genesis of the GATT. New York: Cambridge University Press.

James, Harold. 1986. The German Slump: Politics and Economics, 1924–1936. Oxford: Clarendon Press.

Kindleberger, Charles P. 1986. The World in Depression. Berkeley: University of California Press.

League of Nations. 1932. World Economic Survey 1931/32. Geneva: League of Nations.

League of Nations. 1933. World Economic Survey 1932/33. Geneva: League of Nations.

McDonald, Judith, Anthony Patrick O’Brien, and Colleen Callahan. 1997. “Trade Wars: Canada’s Reaction to the Smoot–Hawley Tariff.” Journal of Economic History 57, 802–826.

Madsen, Jakob B. 2001. “Trade Barriers and the Collapse of World Trade during the Great Depression.” Southern Economic Journal 67, 848–868.

Strange, Susan, and Roger Tooze. 1981. The International Politics of Surplus Capacity: Competition for Market Shares in the World Recession. Boston: Allen & Unwin.

Wei, Shang-Jin, and Zeiwei Zhang. 2007. “Collateral Damage: Exchange Controls and International Trade.” Journal of International Money and Finance 26, 841–863.

Впервые: Irwin D.A. Avoiding 1930s-Style Protectionism: Lessons for Today // Effective Crisis Response and Openness: Implications for the Trading System / Ed. by S.J. Evennett, B.M. Hoekman, O. Cattaneo. Washington, D.C.: World Bank and Centre for Economic Policy Research, 2009. May 6.